转向异常、“悄悄打胶”, 小鹏P7+“塌房”了?

- 2025-07-28 20:36:31

- 620

2024年11月,小鹏P7+以18.68万元的价格杀入市场,较预售价直降超两万。这剂价格猛药瞬间点燃消费热情,订单让何小鹏合不拢嘴,成就了当年新能源车市最耀眼的销量神话。然而仅仅8个月后,这款被寄予厚望的升级座驾却陷入生死攸关的转向系统缺陷漩涡。

当数百名车主组建维权群,控诉车辆在飞驰中突然转向失灵,而厂家竟以“打胶维修”搪塞时,人们不禁要问:小鹏P7+这一小鹏的明星产品,是否正因信任崩塌而摇摇欲坠?

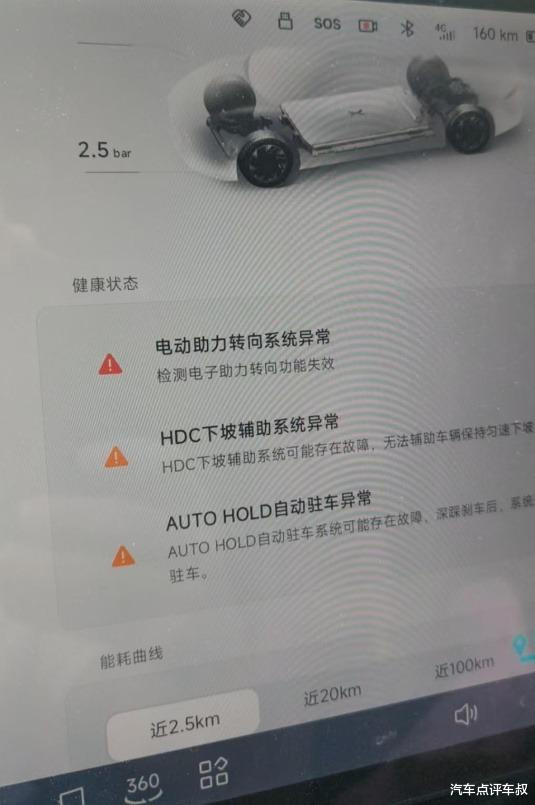

安全隐患集中爆发

在车质网最新一周(7月17日-23日)投诉榜单上,小鹏P7+以54条投诉强势登顶,成为当之无愧的“投诉之王”。数据显示,转向系统问题已成重灾区,转向机故障、转向失灵等关键词高频出现。更令人忧心的是,驾驶辅助故障、气囊异常等关联问题也密集涌现,显然小鹏P7+已经出现系统性安全危机。

目前有多位车主在社交媒体发声控诉小鹏P7+,其中最凶险的案例发生在高速,浙江车主艾先生以120km/h巡航时,方向盘竟瞬间抱死!被迫在快车道冒险停车重启才逃过一劫。

经第三方检测机构拆解分析,问题核心在于转向机接插件的防水设计缺陷。由于小鹏P7+转向机接插件防水性能不足,遇水汽侵入即引发短路失效。作为底盘线束的关键部件,转向机线束的防水等级通常要求不低于IP65标准,但小鹏P7+首批车型采用的白色接插件不仅未达到该标准,甚至未配备基本的防水密封圈。这种设计缺陷导致雨水或洗车水极易侵入线束接口,引发短路进而造成转向系统失效。值得注意的是,汽车线束防水失效可能引发的后果远超想象,轻则电器功能瘫痪,重则短路起火,这与车辆自燃等极端事故存在直接关联。

面对汹涌投诉,小鹏官方的应对堪称危机公关反面教材。客服轻描淡写称“个别早期车辆在恶劣工况下可能出现偶发性故障”,对设计缺陷绝口不提。更魔幻的是,售后竟上演“地下手术”戏码,其中施先生5月因记录仪故障进店,事后才知转向机被“顺手”打胶,还有大量车主的车辆在“OTA升级检修”幌子下被涂胶处理。这种未经告知的维修,本质上是对消费者知情权的践踏。

当车主坚持更换转向机,保密协议成了通行证。施先生历经拉锯战换新后,售后突然掏出“特殊关怀协议”要求签字封口。同时多名车主证实,只有删除社交媒体发声内容才能获得零件更换资格。更荒诞的是,有4S店用建筑密封胶应付防水需求,粗糙工艺让本已脆弱的安全性再打折扣。这哪里是修车?分明是给定时炸弹裹绷带!

值得注意的是,2025年3月后生产的新款车型已悄然更换黑色接插件并升级转向机总成,这一细节变化直接印证了厂家对设计缺陷的知情。然而,截至目前,小鹏汽车既未启动召回程序,也未对老车主提供实质性解决方案,这种新老区别对待的做法实在荒诞,难道生命安全在小鹏眼中竟是可计算的成本项?

增长狂飙下的品控失衡

2025年一季度小鹏交付新车9.4万辆,同比增330.8%,登顶新势力榜首。净亏损收窄51.5%的财务数据,更让CEO何小鹏喊出“四季度盈利”的豪言。但光鲜数据背后,品控体系早已不堪重负。

维权车主质疑,小鹏 P7 + 量产后的零部件测试可能存在周期压缩问题。转向机作为核心部件,其防水性能需经过严格的盐雾测试、振动测试等多项验证。若为赶工而简化测试流程,必然导致缺陷部件流入市场。这种为销量牺牲质量的做法,在新能源汽车行业并不鲜见,但由此引发的安全隐患却可能摧毁整个品牌。更值得警惕的是,随着交付量的增长,品控漏洞可能呈指数级放大,最终形成销量越高、问题越多、口碑崩塌,最终反噬品牌形象和整体销量的恶性循环。

更尖锐的矛盾在于召回成本与盈利目标的博弈,若为全量老车更换转向机总成,单材料成本即超千万,且还没算工时和赔偿。这也从侧面解释了为何小鹏宁愿用“打胶+保密协议”的冒险方案,看起来,在他眼中财报数字比用户安全更“重要”。但历史证明,这种侥幸心理终将付出更大代价,特斯拉曾因悬架隐患拒召回,最终在美遭巨额罚款;国内某新势力也因电池问题消极处理,口碑崩塌后销量断崖。可以预见,小鹏这般长期的区别对待必然导致用户信任的持续塌方,最终引发品牌口碑的雪崩效应,历史上从来不乏品牌因质量问题迅速衰落的先例,比如前段时间退出国内市场的广汽菲克、三菱等等,小鹏正重蹈覆辙!

车叔总结

小鹏今年一季度销量飙升330%的捷报犹在耳边,但若以牺牲质量为代价,再漂亮的数字终将化作海市蜃楼。汽车产业的竞赛从不是百米冲刺,而是安全与信任的马拉松。只是不知,当车主在高速路上与失灵的方向盘搏命时,小鹏是要继续打算盘,还是握紧方向盘呢?!